漢服愛好家のぬぃです。

今回は、日本に入ってきた中国の文化がどのようにアレンジされていくか、というテーマについて書いてみます。いつになく大きい話だなぁ……とは思いますが、漢服の魅力をより深く感じることにつながるかもなので、お暇がありましたら読んでいただく程度でもうれしいです。

ちなみに、この記事は、実はこちらの記事の続編ということになっています(読まなくてもわかるようには書いてありますが、一緒に読むとさらに話がみえやすいです)。

中国的な極彩色

ちょっと本題に入る前にひとことみたいになりますが、実はわたしは大学~大学院にかけては中国文学を専門にしていたり、趣味として美術館めぐりが好きだったりするのもあって、中国と日本の作品って、おなじ漢詩文だったり陶磁器だったり書画だったりしても、どことなく雰囲気がちがうのは何故だろう……ということにけっこう興味がありました。

よくいわれているのは、日本に入ってくるとどことなくやわらかい雰囲気になる、ということですが、どんなふうにやわらかくしているのかっていう方面は、あまり触れられない気がします。

上にのせたリンク先の記事では、漢服の色彩と形について日本と中国の文化をくらべながらかいてみました。大きくまとめてしまうと、「漢服の魅力は、長くたっぷりとした生地と、濁りのある重厚な光沢感で、装う人も模様に混ぜていくところにあるのかも」というお話です。

一方で、日本の色彩はほんわりと馴染みのいいものが多いです。逆にいうと中国ふうの硬くて緊張感のある不調和な美しさはおさえられていきます。

中国的色彩のわかりやすい例として、こちらをみていただくと、なんとなく“硬くて緊張感のある”というのもわかると思います(すごくわかりやすくいうと、ちょっと不調和な色どうしがむりやり隣りにあるイメージです)

というわけで、いよいよここから本題に入っていきます。

ぼったりしていく日本の書

まずはわかりやすい例として、書のほうからみていきます……といっても、上にのせたリンク先の記事でもう既にひととおり書いたので、こちらの記事ではさらっと終わらせます。

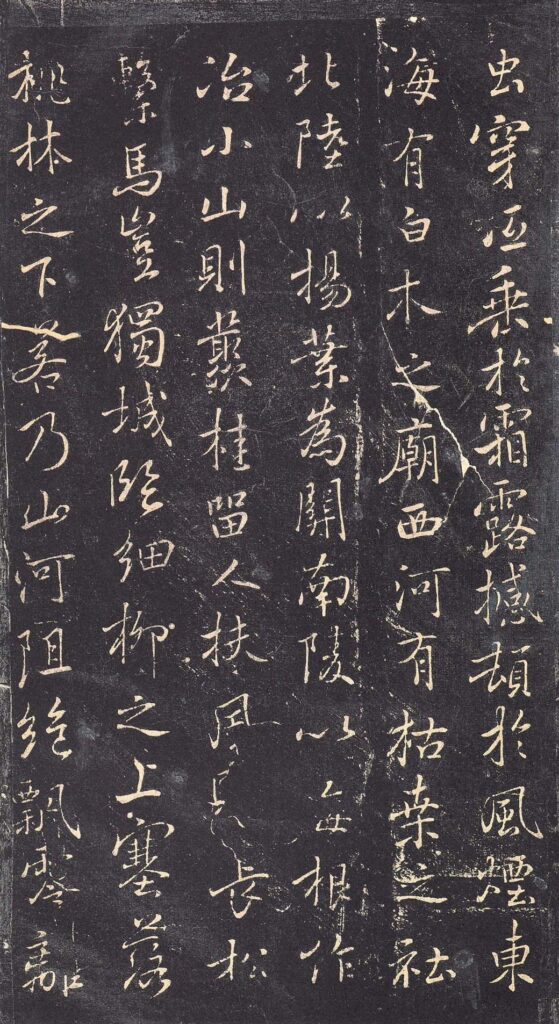

まず、中国の書としては、唐のはじめ(7世紀)の褚遂良「枯樹賦」です。

この刺すような線のするどさ、ずっと一定の緊張感をおびていて、ほっそりとしているのにどこか硬いという印象です。

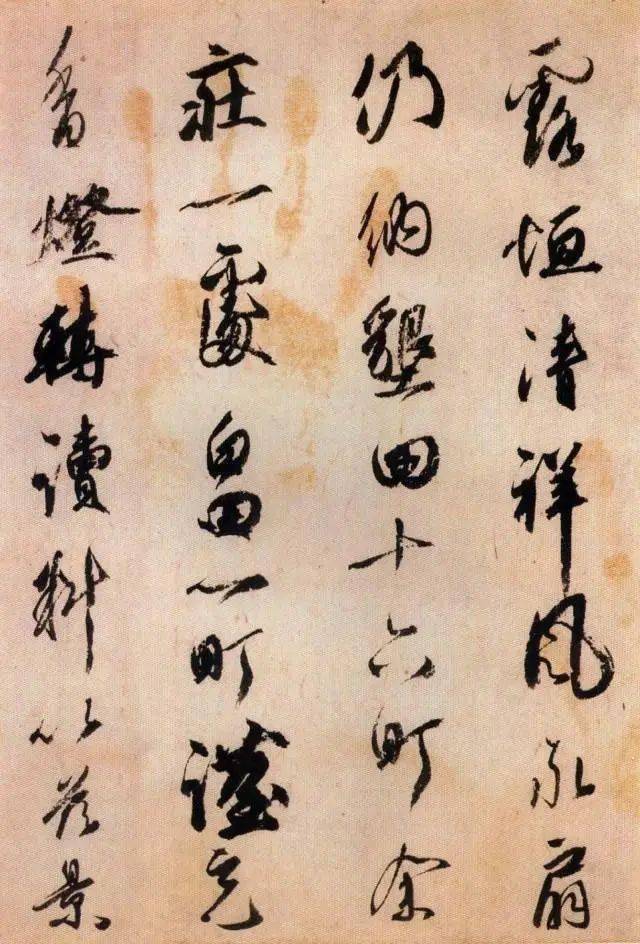

逆に日本のものをみてみると、こちらは平安初期(8~9世紀)の橘逸勢のものをみてみます。

こちらもするどいといえばするどい印象はありますが、どことなく水分が多いというかぼったりしている、もしくはなだらかな緩さがあります。日本のほうが太くて、中国のほうが細いのですが、中国の細さは張りつめたものがある細さ、日本の太さはほんのりとした丸みのある太さです。

さらに、ここでは長くなりすぎるので載せませんが、平安時代の書をみていると、平安初期(9世紀くらい)の書はちょっと崩れた唐風(空海・嵯峨天皇・橘逸勢などが有名)、10世紀になるとさらに漢字が潤いのあるものになって、水をぼたぼた垂らしたような字になります。

それが11世紀になると、しだいに仮名の書がうまれてきて、文字どうしがするすると流れるようにつながりはじめます。ただ、このときは文字どうしをつなげることを重んじているので細く均一な線が曲がっているようで、どこか硬い感じがあります。

さらに12世紀になると、すらすらとつながった仮名の書が、ところどころ太くなったり細くなったりをするような、沼地がぬるぬるとつながったような線になります。13~14世紀になると、その溜まった沼地がさらにあふれたり崩れたりするように、ところどころにくずれが入ったりしてきます(こちらの記事に、日本の書の魅力についてまとめてみました)

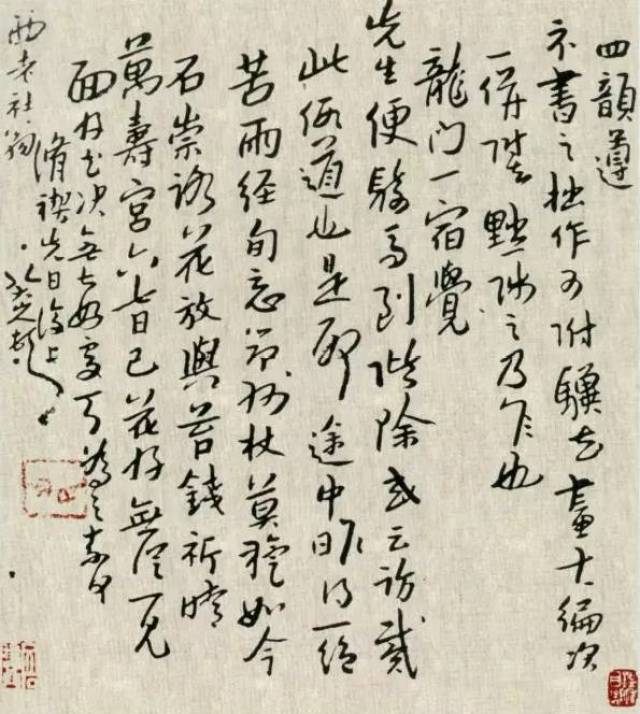

そして、15~16世紀ごろの日本と中国の書をならべてみると、こんな感じになります。

上が中国(明の終わり~清の初め)の八大山人、下が日本(桃山~江戸初期)の本阿弥光悦です。

中国の例にした作品って、マジックペンでかいたような、一見すると古めかしいのか稚拙なのかわからない感じがあります。くにゃくにゃとやわらかいような気もするし、そもそも行が曲がっていたり、あちこちが丸くなっていたりするのに、ちょっと不穏でバランスが悪くおちつかない魅力があります。

一方で、日本の例にしたほうは、全体的にぼったりとしていて、平安時代の頃よりもさらに水をたくさん含んだようなつやめきがあります。ほそくてうすいところは湿った霧の中にとけていくほど淡いのに、濃いところは深い溜り水のような潤いを感じさせるように進化していくのが日本の書の魅力です。

もっというと、中国の書はなんとなく枯れかけた植物の茎のような固さがあって、日本の書はなめらかにとけていってしまう雰囲気そのものが大事というか……。

いずれにしても、日本では基本になるスタイルは中国から輸入していても、いずれもそのまわりにゆるやかな雰囲気を出すための飾りをつけていくというか、その堅さをぼやかしていくようになっている気がします。

茶と陶磁器

ふたつめは日本と中国の陶磁器についてです。

みていると興味深いのは、日本の陶磁器の趣味はかなり“お茶”とむすびついている気がしてくるところです。

まず、日本には中国からお茶がだいたい三回にわけて入ってきています。

一回目は平安初期です。このときは、団茶(茶葉を練り固めたものを削りだして飲む)という唐の飲み方だったのですが、こちらはあまり定着せずに終わってしまいます。

二回目は鎌倉時代です。このとき入ってきたのは宋代のもので、今でいう“茶道のスタイル”に近いものです。宋ではいろいろな磁器がつくられていましたが、宋の磁器ってすごく色鮮やかでつやつやしているのです。

こちらは鈞窯(きんよう)という窯でつくられたものなのですが、空の色のような青だったり、ちょっと毒っぽい紫だったりがすごくおしゃれです。

ちなみに、日本で有名な曜変天目も、実はお茶を飲むためのもので、中国で抹茶を飲むときって、けっこう華やかな色の席で飲んでいた感があります。

もちろん、日本に伝わったときにも中国ふうの器は入ってきています。ですが、しだいに日本で好まれるものとして「井戸茶碗」があらわれます。これは朝鮮で民間の日用品としてつくられたものです。

みていただくとわかるのですが、ちょっとざらざらしているというか、光沢も色もひかえめで、くたびれたような味わいになっています。あちこち歪みがあっても気にしないというか、中国のひんやりとした味わいから鈍い色に好みがうつったのが感じられます。

そして、三回目のお茶は、江戸時代の「煎茶」です。

こちらは、ティーポットで飲むタイプで、明・清のときのスタイルになります。江戸時代では中国文化にあこがれた文人が好んでいました。

そして、煎茶のスタイルでは一口ぶんくらいの小さな器で飲みます。そうなると今までの茶道の器とはちがうものが欲しくなります。

こちらは青木木米(もくべい)の煎茶用の茶碗です。この人は、中国の磁器をコピーする技術がとても高いのですが、ただコピーするだけでなく、異なる様式から好きな要素だけを組み合わせて、鵺的な器をつくることができます。

こちらはおそらく明の金襴手をコピーしているのだと思います(一人で何通りものスタイルをもっていて、並ぶものがないくらいの技巧家です笑)

そして、いままでの茶道とはまったく異なる極彩色で、より中国趣味の多い作風になっています。木米がコピーした作品は、明っぽい作風が多いです、なので、日本で茶道が定着したあとに、中国で生まれたスタイルを感じさせます。

これをみるだけでも、もともと中国から入ってきたお茶や陶磁器が、日本にいると少しずつ鈍い色彩になっていったり、強い光沢や色がおさえられていく様子がみえそうです(ちなみに、煎茶の器も、しだいに木米が真似したような極彩色ではなく、もっと落ちついた色の湯呑みみたいな感じになっていきます)

漢文のがたがたぎちぎち

ここからはちょっとむずかしい話になりますが、日本と中国の漢文についてです。

わたしの感覚でいうと、日本でかかれた漢文って、いい意味でちょっとなだらかで緩いというか、もしくは密度が低いイメージがあります。

もっとも、初めから密度が低かったというより、輸入されると少しずつ軽くなって、しばらくしてまた本場のスタイルに戻そうとして、それでもいつの間にかゆるくなって……を繰り返しています。

まず、日本と中国の漢文がもっとも似ていたと思うのは奈良時代です。

このときは唐のはじめ頃の文体がはやっていました。ためしにそのふたつを並べてみます。

人の世は齷齪として、風雲をいだく者は幾人いるのか、世俗はごたごたとして、英気にみちた者はみえず――。雲霧はわたしを呼び、道術の門を好ませて、……去っていく客を留めることもできず、北の雁は飛びながら鳴いていて、星が横たわれば天地も秋になり、西風が吹き出せば風に舞う露も降る。……

人間齷齪、抱風雲者幾人?庶俗紛紜、得英奇者何有?煙霞召我、相望道術之門。……少留逸客、塞雁飛鳴。北斗横而天地秋、西金用而風露降。(王勃「秋日遊蓮池序」)

生まれもった性は飾り難く、ぼんやりとした心は耀くこともなく、筆を握ってはその墨を腐らせ、硯にむかっては渇くのも気づかず、終日ながめつくせども、綴ることもできないのです。よく「文章は生まれもった天分なので、習うことはできず」というように……

稟性難彫、闇神靡瑩。握翰腐毫、対研忘渇。終日目流、綴之不能。所謂文章天骨、習之不得也。(『万葉集』巻17 大伴家持)

もはや原文をみてどうこうとかは気にしないでいいのですが、とりあえずみてほしいところとして、「、」をはさんで文章の流れが大きく切れているところです。

句読点で文章ががたがたと短く切れると、今の日本語にくらべてちょっと古めかしいというか舌足らずな印象になるかもしれませんが、もともとの漢文だとこういう書き方がふつうだったりします。

なので、古い文章が簡約でどこか重々しい口調にみえるのは、あまり細かいものを詰め込めない中で、それなりに意味のあることを云おうとするから……というのがあると思っています(これが日本と中国の漢文がもっとも似ていた時代の雰囲気です)

そして、今度は宋代のもの(11世紀)と平安中期(10世紀)のものをくらべてみます。

元豊六年の十二月二十七日、そろそろ夜が明けようとする頃に、夢で何人かの官人が紙をもってきて、その上には「春の土牛を祭る文を書いてください」とあった。

わたしは筆をとってさらさらと書いて、その内容はこんなものだった。「新年の春もすでに至りて、多くの草がいざ生え出そうとするときに、この土牛を出して、農事を励ます。衣は丹青の美しきものを用いているが、もとは泥でつくった土牛、生まれて壊れるのはわずかな間、誰がそれを喜び怒るのか」

そうすると一人の官人が微笑しながら「最後にある“生まれて壊れるのは……”というのは土牛を怒らせるのではないか」というと、そばにいたもう一人が「いや、この句はきっと土牛を悟らせるだろう」といっていた。

元豊六年十二月二十七日、天欲明、夢数吏人持紙一幅、其上題云「請祭春牛文。」予取筆疾書其上、云「三陽既至、庶草将興、爰出土牛、以戒農事。衣被丹青之好、本出泥塗、成毀須臾之間、誰為喜愠?」吏微笑曰「此両句復当有怒者。」旁一吏云「不妨、此是喚醒他。」(蘇軾『東坡志林』巻三「夢中作祭春牛文」)

その亀というのは、玄武の霊にして、水を司る神のこと。殻のあるものは三百六十もいて、それらはみな北方にあり、霊亀はその長として、あるときは蓬莱の宮を背負い、その長きこと幾千里かも知れず、あるときはその身を蓮葉の下に遊ばせ、そのまま過ぎること幾萬年かも知らず。

夫亀者、玄武之霊、司水之神也。甲虫三百六十之属、在於北方、霊亀為之長。或背負蓬宮、不知幾千里。或身遊蓮葉、不知幾萬年。(『本朝文粹』巻十三 兼明親王「祭亀山神文」)

「土牛」とは、春になると土でできた牛を祭って、農事がうまくいくことを願う行事です。宋代の文体が、どちらかというと唐のものより平坦になったとされるのですが、句読点をはさんで景色がかわるような“がたがた感”はやはり感じられます。

一方で、日本のものは平安中期くらいになると、全体がひとつの大きい風景になっていて、その中をぬるぬると移っていくような感じになっている気がしませんか。もっというと、全体がぬるんと大きくつながっていて、そのところどころを少しずつみていくみたいな感じです。

さっきの例だと、大きい霊亀がいて、それが北で多くの生き物を束ねていて、さらにその背中には蓬莱の仙宮をのせていたり、蓮葉の間に潜ったりをするのをひとつの風景としてみているイメージです。

これが日本化していく漢文のひとつの特徴だと思っていて、文章のがたがた感がなくなって、全体がぬるんとなめらかにつながっていくのがみえると思います。

もうひとつ、さらに後の作品からもみてみます。清代末期(19~20世紀初め)と江戸末期(19世紀)の作品でならべてみます。

巨魚は大きい湖を喜び、溜まった水はどこまでも行けるようなのだから、千里の池がなければ、孤舟の翔ぶような遊びもないのだろう。

帆を揚げてめぐる風に従いて、浪はざらざらとして東より寄せるので、舟を横たえて往き来すれば、帆を転じるごとに水面の光はひらひらと流れけり。

巨魚喜大壑、積水便修航。不有千里池、豈恣孤舟翔。揚帆順回風、激浪逆東行。横舲往復来、轉帆忽飛光。(王闓運『湘綺楼詩集』巻十二「方舟橫洞庭」)

残暑はまさに焼き砕くようで、ひっそりとしずかに老荘の書を読む。日が沈めばようやく秋の趣きもあり、月が落ちて夜はまだ長いときに、ほんのりと淡い想いが遠くの笛に混じって、澄んだ中をひとつの香りが流れていくような――。

こんなとき、何かいうのもきっと邪道なのでしょうから、みているだけでいいのです。

残暑真如燬、間居読老荘。日沈秋始動、月落夜猶長。遠意生遥籟、清機發妙香。吟哦終妨道、不敢費商量。(広瀬淡窓『遠思楼詩鈔』巻下「七月十日夜夢得五六一聯因足成之」)

さきにあげた中国の詩は、本当はもっと長いのですが、あまり長すぎてもあれだし、雰囲気だけ伝わればいいので最初の八句だけのせています。

初めの二句で大きい魚と湖、つぎの二句で舟と湖、さらに二句を風・浪、残りの二句で舟・水面の光……のように、同じ風景をずっと書いているのに、ほどよく場面が飛んでいくような味わいです。

日本のほうをみてみると、こちらも味わい深さは、それほど劣っていません。むしろ、中国ですらあまり使わないような字が入っていたり、夢の中でみた句をもとにしているなど、とても練り上げられています(五・六句めは、夢で思いついたものらしいです)

そんな中、やはり全体的にひとつの大きい景色の中に、ぼんやりと日が沈んだり、月が出たり、もしくは遠くのほうで笛の音がしたり、淡い香りが漂ってきたり……という、ややぼったりとした感があります(たぶんですが)

これだけみると何ともいえなくても、がたがたぐねぐねと景色が入れかわる中国ふうの詩にくらべると、いくらかゆるい感じになっているのがみえると思います。

というわけで、中国の漢文は句読点をはさむと一気に描かれているものがかわるような“がたがた感”、その句読点の間にいろいろなものを詰め込まないといけない“ぎちぎち感”があるような気がします。

ですが、日本に入ってくると、最初は同じような書き方をされていても、少しずつその“がたがた感”“ぎちぎち感”がなくなって、全体がぬるんと大きくつながった感じになりたがるようです。

花と錦を敷きつめて、それをひそめたような

ここまでくると大体みえてきましたが、最後に日本と中国の建築についてです。……といいつつも、写真などがあまり用意できなかったので、お部屋の様子をかいたものから、どういう雰囲気が好まれていたのかをみてみます。

まずは日本の建築です。

日本座敷の美は全く陰翳の濃淡に依って生れているので、それ以外に何もない。……そして室内へは、庭からの反射が障子を透してほの明るく忍び込むようにする。われわれの座敷の美の要素は、この間接の鈍い光線に外ならない。われわれは、この力のない、わびしい、果敢ない光線が、しんみり落ち着いて座敷の壁へ沁み込むように、わざと調子の弱い色の砂壁を塗る。土蔵とか、厨とか、廊下のようなところへ塗るには照りをつけるが、座敷の壁は殆ど砂壁で、めったに光らせない。もし光らせたら、その乏しい光線の、柔かい弱い味が消える。われ等は何処までも、見るからにおぼつかなげな外光が、黄昏色の壁の面に取り着いて辛くも餘命を保っている、あの繊細な明るさを楽しむ。

……われらは一つの軸を掛けるにも、その軸物とその床の間の壁との調和、即ち「床うつり」を第一に貴ぶ。われらが掛け軸の内容を成す書や絵の巧拙と同様の重要さを裱具(ひょうぐ)に置くのも、実にそのためであって、床うつりが悪かったら如何なる名書画も掛け軸としての価値がなくなる。それと反対に一つの独立した作品としては大した傑作でもないような書画が、茶の間の床に掛けてみると、非常にその部屋との調和がよく、軸も座敷も俄かに引き立つ場合がある。そしてそう云う書画、それ自身としては格別のものでもない軸物の何処が調和するのかと云えば、それは常にその地紙や、墨色や、裱具の裂(きれ)が持っている古色にあるのだ。……

もし日本座敷を一つの墨絵に喩えるなら、障子は墨色の最も淡い部分であり、床の間は最も濃い部分である。

……またそう云う大きな建物の、奥の奥の部屋へ行くと、もう全く外の光りが届かなくなった暗がりの中にある金襖や金屏風が、幾間を隔てた遠い遠い庭の明りの穂先を捉えて、ぽうっと夢のように照り返しているのを見たことはないか。その照り返しは、夕暮れの地平線のように、あたりの闇へ実に弱々しい金色の明りを投げているのであるが、私は黄金と云うものがあれほど沈痛な美しさを見せる時はないと思う。(谷崎潤一郎『陰翳礼讃』より)

これをみていると、日本の建築って、奥にいくほど金屏風やきらびやかな生地の掛け軸があって、暗い中にかがやきを隠しているようなつくりになっているのが感じられます。

茶道でこのまれた茶碗などをみていても、全面がきらきらとしているよりも、ところどころにわずかに鈍い光がたまっている……みたいな雰囲気が好かれているのがみえそうです。そして、奥にある光沢が、そのまわりの翳でぼやけているのが好まれていそうです。

一方で、中国のうつくしいお部屋を描いたものとして、こちらをのせてみます。

みてみると、高い楼門は山の如くそびえ、かさなった部屋は高く立ちあがり、面々ごとに玉の宮が抱き合うようで、うねうねと回廊がめぐらされて、青い松が軒までとどき、玉の欄干が石の上にめぐらされていて、きらきらと金でぬった獣の顔や、てらてらとあざやかな龍の頭があり……

いろいろ話しながら、人をつれてお部屋の中に入っていくと、その中はふつうの家などとは大きく異なって、ひとつの大広間になっていた。

もとより四面はみなつやつやとした透かし彫りの板になっていて、“流れる雲に百の蝙蝠”だったり、“冬の松竹梅”だったり、もしくは山水人物、花鳥図だったり、模様の寄せ集めだったり、古い銅器などに似せた模様だったり、「萬福萬寿」の飾り文字だったり、いろいろな模様が、どれも名手の雕りによっていて、五色の上に金や玉などを埋め込んでいた。

棚のひとつひとつに、あるところは書物を置いたり、あるところは香炉を置いたり、あるところには硯や筆、あるところには花瓶に花を供えたり、盆栽をおいたりしていた。さらにその棚のかたちは、あるものは円く、あるものは四角く、あるものは葵や芭蕉などになっていたり、あるものは円だったり半円だったりというように、本当に花や錦を敷きつめたようで、つやつやと透きとおっていた。

ふと目をむけると五色の薄布が小窗に掛かっていて、また目をむけると色鮮やかな薄いカーテンが、奥の部屋にかけられていて、……

則見崇閣巍峨、層楼高起、面面琳宮合抱、迢迢複道縈紆、青松拂檐、玉欄繞砌、金輝獣面、彩煥螭頭。……

説著、引人進入房内。只見其中収拾的與別処不同、竟分不出間隔来的。原来四面皆是雕空玲瓏木板、或“流雲百蝠”、或“歲寒三友”、或山水人物、或翎毛花卉、或集錦、或博古、或萬福萬寿、各種花様、皆是名手雕鏤、五彩銷金嵌玉的。一槅一槅、或貯書、或設鼎、或安置筆硯、或供花設瓶、安放盆景。其槅式様、或円、或方、或葵花蕉葉、或連環半璧。真是花団錦簇、玲瓏剔透。倏爾五色紗糊、竟系小窗、倏爾彩凌軽覆、竟系幽戸。(『紅楼夢』巻17)

みていて思うのが、途中にでてくる「花や錦を敷きつめたようで」というところがそのまますぎます。ぎちぎちに詰め込まれた山水や花鳥模様、さらに飾り文字だったりが、五色の上に金や玉などとあわせて塗りこめられているのも、いかにも中国的なごちゃごちゃ感です(こういう雰囲気、すごく憧れます笑)

そして、もうひとつ思うのが金や玉の鈍いかがやきが、ややべっとりとした色の中に埋め込まれていて、全体がどろっと濁った色にあふれているところです。

ちょっと興味深いところとして、原文では「玲瓏(れいろう)」という語が何度か出てくるのですが、この“玲瓏”って玉などの耀きをいう擬態語だったりします。この音を透かし彫りの雰囲気にかさねるあたりが、木ですらも「薄く濁った玉の色」にみえる……という感じがします。

このこってりどろどろしているのが中国ふうの色彩だとすると、そういう濃密さは日本に入ってくると周りはすべて淡い色につつまれて、もっとも暗いところでぼんやり光るようになっていきます。

この例として思いつくのが能の衣裳です。もともと中国から入ってきた緞子のけばけばしい色を、能舞台の薄暗い中でみるようになっていくのが能の見せ方だとすると(これも『陰翳礼讃』より)、やはり同じように「ぼんやりとした翳につつまれて」いきます。

中国文化が日本に入ると……

というわけで、かなり大きい内容を書いてきましたが、中国文化が日本に入ると、いずれも「花や錦を敷きつめたような色彩が、ぼんやりとほの暗い陰翳の中につつまれるような」アレンジをされていく、というのが感じられたと思います。(これがすべてではないかもですが)

いままで“日本ふうのアレンジをされる”ということって、どういうアレンジなのか……とかなり疑問だったので、そういうことに興味のある方のひとつの参考にでもなっていたら嬉しいです。

ちなみに、わたしはどっちも好きです。漢服を着るときだったら、中国ふうのきらきらと華やかで濃密な中でも似合うはずですし、日本ふうのぼんやりと静かで朦朧としているところも意外と漢服に似合うのも魅力的です(しいていうなら、漢服の魅力がどのようにみえるかが異なるかも)

まぁ、漢服などの中国ファッションとあまり関係ない話もかなり書きましたが、中国文化のひとつの魅力に親しむきっかけにでもなったり、お出かけした場所をより楽しめることにつながったら嬉しいです。

すごく長い記事ですが、お読みいただきありがとうございました。