漢服大好きなぬぃといいます。

この記事では、わたしなりに思っている漢服の美しさと魅力についてかいてみます。かなり主観的で長い話になってしまいますが、もし興味がありましたら時間のあるときにでも読んでいただけたら嬉しいです。

突然ですが、みなさんは漢服のもっとも大きな特徴といえばどんなところだと思いますか……。きらきらと織り込まれた糸や、たっぷりと優雅な模様、馬面裙のはなやかなプリーツなど、いろいろあると思います。

最近、谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』をみたときに、これってもしかして漢服の魅力とつながるのでは……というところをみつけたので、それとあわせて私なりに感じていることを書いてみたいと思います。

人形の衣

まず、漢服の色彩についてどこか通じていると思うところを紹介します。

支那人はまた玉と云う石を愛するが、あの、妙に薄濁りのした、幾百年もの古い空気が一つに凝結したような、奥の奥の方までどろんとした鈍い光りを含む石のかたまりに魅力を感ずるのは、われわれ東洋人だけではないであろうか。(谷崎潤一郎『陰翳礼讃』)

これを読んで思うのが、漢服の色彩って、ちょっと薄く濁っていて、それなのに光沢感もあるところが玉に似ている、ということです。漢服は、現代のファッションからみるとあまりにごちゃごちゃと色を含みすぎていて、どろどろと澱んだような配色になっています。

なのに、漢服の配色がとてもきれいにみえるのは、どちらかというと玉のような“どろんとした濁りの美”があるのではないかと思うのです。

さらに、漢服はわたしの感覚だと多少スタイルが悪い&お顔が大きくても似合ってみえると思うのですが、その理由になりそうな一節が、同じく『陰翳礼讃』にあります。

私は母の顔と手の外、足だけはぼんやり覚えているが、胴体については記憶がない。それで想い起すのは、あの中宮寺の観世音の胴体であるが、あれこそ昔の日本の女の典型的な裸体像ではないのか。あの、紙のように薄い乳房の附いた、板のような平べったい胸、その胸よりも一層小さくくびれている腹、何の凹凸もない、真っ直ぐな背筋と腰と臀の線、そう云う胴の全体が顔や手足に比べると不釣合に痩せ細っていて、厚みがなく、肉体と云うよりもずんどうの棒のような感じがするが、昔の女の胴体は押しなべてああ云う風ではなかったのであろうか。今日でもああ云う恰好の胴体を持った女が、舊弊な家庭の老夫人とか、芸者などの中に時々いる。そして私はあれを見ると、人形の心棒を思い出すのである。事実、あの胴体は衣裳を着けるための棒であって、それ以外の何物でもない。胴体のスタッフを成しているものは、幾襲ねとなく巻き附いている衣と綿とであって、衣裳を剥げば人形と同じように不恰好な心棒が残る。

これをみていると、東洋の装いの魅力は「身体がいまひとつでも、人形の衣のようにつつみこんでしまうこと」にあると言っているのがみえます。

さらに、谷崎潤一郎は『陰翳礼讃』のなかで、東洋の美意識は「暗いところでいろいろの部分がときどき少しずつ底光りするのを見るように……一概に光るものが嫌いという訳ではないが、浅く冴えたものよりも、沈んだ翳りのあるものを好む」としています。

これについては、中国の玉や乾隆ガラス(清の乾隆帝のときに作られた、どろりと濁った色のガラス)、日本の蒔絵などの例を出していて、すごく納得できると思います。

ちなみにこちらが乾隆ガラスです。谷崎潤一郎は「支那人の手に成った乾隆グラスと云うものは、ガラスと云うよりも玉か瑪瑙に近い」といってますが、白いガラスの上に釉薬で花鳥を塗っているので、たしかにどろりに鈍い色になっています。

ちょっと前に「東洋の装いは、着る人の身体を人形の心棒のようにしている」とあったことについては、わたしが前にかいた記事で「漢服に似合うメイクの特徴3選」「漢服が似合う人ってどんな人?」というのがあって、偶然同じようなことを書いてます(そのときは『陰翳礼讃』を読み返す前だったので、そういう内容が入っていたことを忘れてました笑)

まず、漢服に似合うメイクの特徴として、“凹凸がなくて、均整のとれた色白の肌”“濃い紅のアイシャドウを大きくいれて、もとの目よりも華やかに”“ハイライトのラメで、漢服の光沢感を再現する”の三つをあげています。

このメイクの特徴として、いずれも「漢服のような作り物の優雅さで、お顔を隠していく」ということがあります。丁寧に時間をかけてお顔を漢服の模様に寄せていくようなメイクをするという感じです(わたしの主観ですが)

さらに、漢服が似合う人の特徴として、ネットショッピングのモデルさんなどをみていると、意外にもお顔やスタイルがそれほど良くなくても、すごく魅力的にみえる人がいます。主観的なことをいうと、顔が大きめの人のほうが、なぜか漢服は似合ってみえることがあります。

お顔やスタイルがいい人が似合わないというわけではなくて、どちらかというとお顔やスタイルにかかわらず“装いやお化粧、ヘアセットなどで上品で優雅な雰囲気をつくっている人”が似合っているという感じが近いです。

ただ、これをさきの『陰翳礼讃』の一節とあわせてみると、お顔やスタイルはどちらかというと「人形の心棒」で、漢服で装うときは幾重にもかさねられた漢服のほうがメインということになります。なので、漢服の模様を引き立てるためのメイクをしていると、もとのお顔やスタイルにかかわらず魅力的な雰囲気になれる、というふうに思えてきます。

お顔がちょっと大きいほうが似合ってみえることがあるのは、ファンデーションで白く塗り固められたお顔が、むしろお人形の作り物っぽい優雅さを感じさせる、ということだと思ってます(お顔がちょっと大きいほうが作り物らしさがより目立つ……という感じです)

ということで、わたしの書いた漢服に似合うメイクの特徴って、奇しくも“お顔すら模様の一部にしてしまうメイク”だったのかも、ということです……。

そして、漢服がお顔やスタイルに自信がなくても魅力的に装うことができる理由も、もとの身体はほとんど人形の心棒のようなものなので、外からみえるのは何重にもかさねられた漢服の模様や襞の重なり、ということになりそうです(中国のサイトで「歩く衣裳掛け」という表現があって、すごく納得した)

柔らかさとねじれ

ここまでは日本と中国の装いがどちらも「着る人は人形の心棒のようになって、その上に幾重にもかさねられる生地のほうが主役」という特徴があるのかもしれない……ということを書いてきましたが、ここからはその違いについても書いていきます。

まず、中国のファッションが日本と大きく異なるところとして、中国は極彩色、日本はやわらかい色彩ということがあると思います。

中国の極彩色がどういうものかについて、とても興味深い一節がある文章をちょっと引用してみます。

支那人の生活には強烈なる色彩の美がある。

……或日わたくしは、銅羅(どら)を鳴ならしながら街上を練り行く道台(トウタイ)の行列に出遇った。また或日の夕方には、大声に泣きながら歩く女の列を先駆にした葬式の行列に出遇って、その奇異なる風俗に眼を見張った。張園の木の間に桂花を簪にした支那美人が幾輛となく馬車を走らせる光景。また、古びた徐園の廻廊に懸けられた聯句の書体。薄暗いその中庭に咲いている秋花のさびしさ。また劇場や茶館の連なった四馬路(スマル)の賑い。それらを見るに及んで、異国の色彩に対する感激はますます烈しくなった。(永井荷風『十九の秋』)

ちょっと馴染みのない語についてかいておくと、道台は清代の地方官の長のこと、四馬路(スマル)は上海の歓楽街の名です。

聯句は、対聯(ついれん)とも呼ばれるもので、中国では名勝をたずねたり新年になったりしたときに対句を書きます。簡単な例を一応のせておくと、こんな感じです。

群経之首、大道之源。

(易経を評して。経典の第一でもあり、人間世界の本質もかかれているという意味)

納于大麓、蔵之名山。

(名山のふもとにある書院のキャッチコピー。大きな麓に納まっていて、さらに名山に蔵されている様子)

ちょっと話がそれたけど、興味深いのはその対聯の書体が「強烈な色彩をおびている」というところです。

書体に色彩がある、という感性がなかなかすごいというか、不思議な表現だと思いませんか。というわけで、ここからは中国の書体ってどんな感じだったのかを少しみてみます。

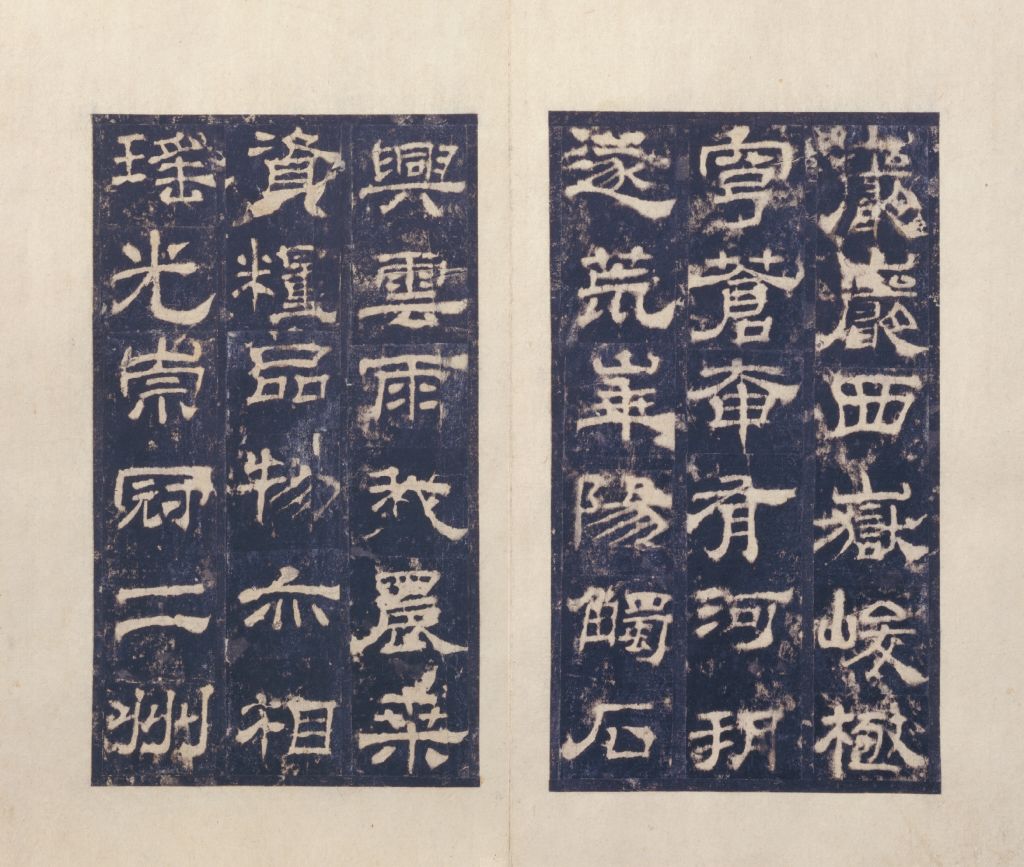

まず、こちらは「西嶽華山廟碑」という漢代の作品です。たぶん2世紀くらいのものです。

このぎちぎちと堅いのか、不気味な粘り気があるのかよくわからない雰囲気が大きな魅力です。ちょっと乾きかけの粘土みたいな、独特の噛みごたえのある書体とでもいう感じでしょうか……。

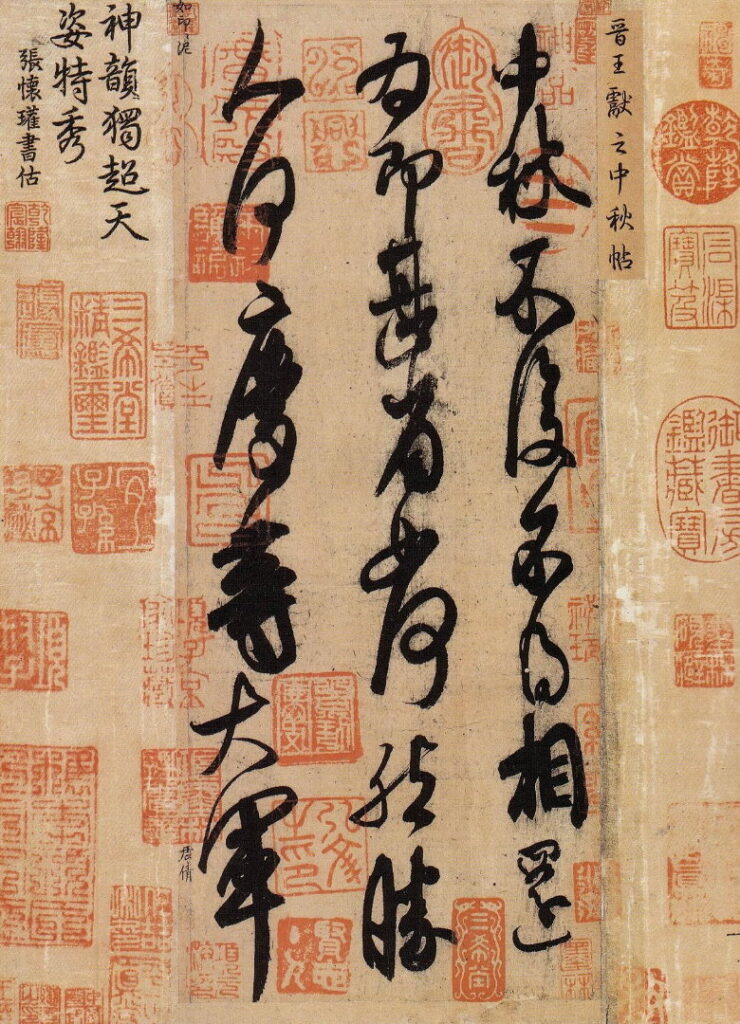

さらに、こちらは王献之(王羲之の子。4世紀くらいの人)の作品です。

あえて書体をかえて中国からふたつ選んでみましたが、こちらもなだらかでうるおいがある印象もあるのに、どこか硬質な芯がはいっている感じがあります。

ぼったりとして太いのに、どこか互いにぶつかり合うような、ぎにょぎにょとねじ曲がったとでもいうのですかね……(書については素人なので、あまりいい表現ではないだろうけど)

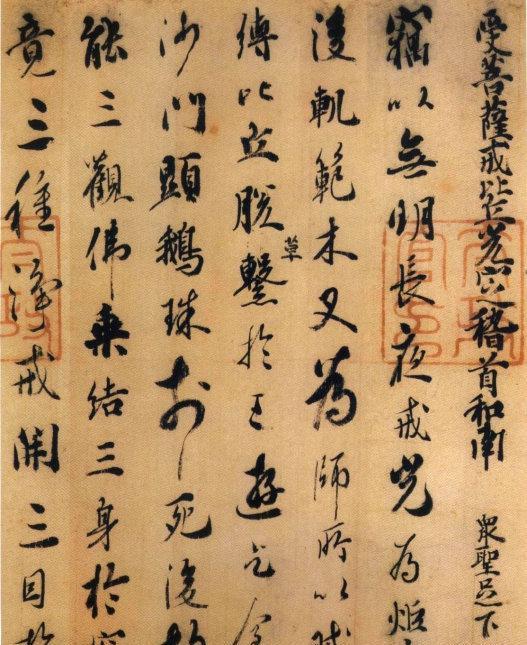

一方で、日本の書もみてみます。まず、こちらは嵯峨天皇(8~9世紀)です。

線だけでいえば、さっきの王献之よりもほそくて鋭いはずなのに、むしろさらさらとやわらかいというか、王献之にあったぶつかり合うような堅さがなくなっています。

すごくぼんやりとした感想ですが、全体的にゆるいというか、ぎちぎちとした緊張感はない感じになっているのはわかると思います。

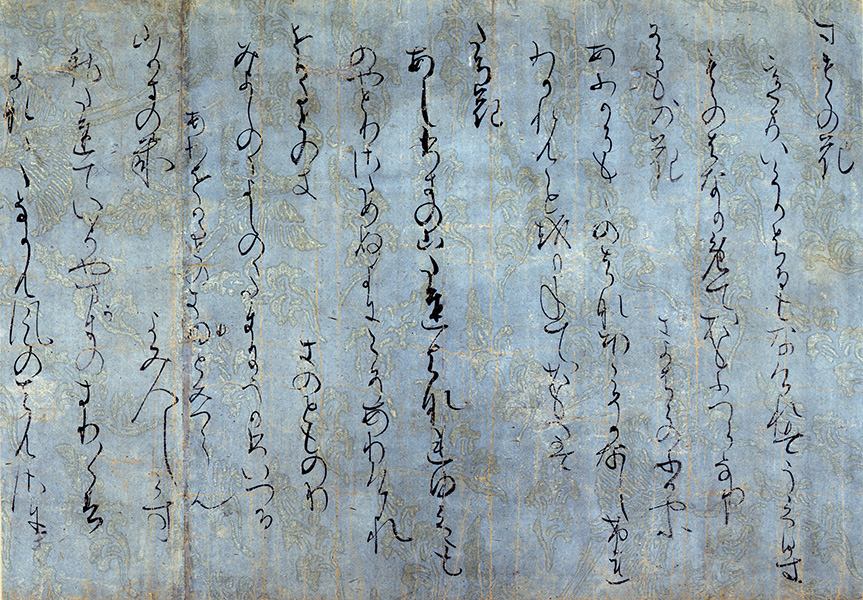

さらに日本の書をもうひとつです。こちらは平安時代の名筆として知られる「本阿弥切」というものです(桃山~江戸初期の書家 本阿弥光悦がもっていたので本阿弥切といいます。11~12世紀頃のものです)

個人的には、この紙の色がうっとりするほど美しいと思うのですが、するすると回るような字がまさに日本ふうの書体……という感じです。もうひとつ注目したいのが、字がすごく細くなって、中国の書にあったような息の詰まるような狭さがなくなっているところです。

逆にこれをみた後に王献之などをみると、不調和にぶつかり合うような形をしている気がしてきます。ということで、さっきの「書体の色彩」の話にもどると、書体にも強烈な色彩がある……という表現は、おそらく“ねじれぶつかり合う色彩”のようなものをいっているように感じます。

不調和な混ざりあいとぶつかり合い

これをみていると、中国で美しいとされているものって、するするさらさらとなめらかで洗練されているというより、ぐにゃぐにゃと不気味なねじれや濁り、よどみ・癖のあるものなのかもしれない気がしてきます。

これについて、とてもふしぎなことを書いている人がいるので、ややしつこいですが載せてみます。

蔡邕(さいよう。後漢の人)が「筆がやわらかければ、奇怪な味わいが出る」といっている。わたしはこれをみて思うことは、やわらかさだけを重んじているのは、きっと硬軟自在なやわらかさのことで、ただふにゃふにゃと柔らかいことではないのだろう。

蔡中郎云「筆軟則奇怪生焉。」余按此、“軟”字有独而無対、蓋能柔能剛之謂軟、非有柔無剛之謂軟也。(清・劉煕載『芸概』書概より)

この硬軟自在にぐにゃぐにゃと形が読めないことが、不可思議で奇妙な味わいを出してくれる&魅力的な作品になる、ということらしいです。

たしかに、中国の書をみていると、「西嶽華山廟碑」のほうでも波うっているようなところがあると思うと、ぎちっと硬い直線があったりしていて、硬いのかやわらかいのか読めないです。王献之もするすると流れるようなところと、ぎちぎちに詰め込んだり、狭くねじ込んだようなところがあるようにみえます。

そして、さきにあげた「西嶽華山廟碑」については、別の人がこんな批評を加えています。

漢の隷書には三つの作風があり、ひとつはきちんと整ったもの、ふたつめはさらさらとなだらかなもの、もうひとつは古めかしく奇妙なもの。

そして、「西嶽華山廟碑」だけは、きちんとしているかと思えば崩れていたり、離れていくかと思えばぎっちり詰まっていたりして、いろいろなものが入っており、この三つの作風の良さをすべて兼ねていて、漢代の隷書でもっとも魅力がある。

漢隷凡三種、一種方整……、一種流麗……、一種奇古……。惟「延熹華岳碑」正変乖合、靡所不有、兼三者之長、当為漢隷第一品。(清・朱彝尊『曝書亭集』巻47)

ここでも、あるときは方正な落ち着きがあると思えば、さらさらと流れ散っていくような柔らかさもあり、さらに不気味で得体のしれないところもあり……というように、変幻自在で幻惑的な美しさを褒めています。

なので、中国の書体の魅力は「ややもすると不調和なものが、不気味にむりやり混ざりあってねじれている」ようなところになりそうです。

ただ、ここまでくると逆に日本にも色彩がきれいなものはあるのでは……という疑問をもたれるかもです。実際、日本の着物だったり陶磁器なども色彩美が魅力的なものはたくさんあります。

緊張感とほんのり

というわけで、ここからはもう一度、日本の色彩と中国の色彩をくらべてみます。今回は陶磁器でみていきます。

まずは、明の嘉靖帝のときの金襴手です(16世紀頃です)。こちらは金をたっぷりとのせた焼き物で、ちょっと成金趣味的な感じが魅力です。みているとすごく富貴にみたされたような幸せな気持ちになれます(笑)

ちなみに、金襴は金の糸を織り込んだ織物のことです。漢服などで金糸を入れた生地がありますが、あれが金襴です。

このふたつをみていると、赤と緑と白、青みどりと褐色と金などのように、けっこう少ない色であざやかな模様になっています。ややベットリしているというか、粘っこい色を塗ってある感じですよね。

さらに、中国からふたつめは清代の粉彩です(18世紀くらい)。ちなみに、粉彩とは“粉をぽふぽふしているみたいな花鳥画を描いた磁器”のことです。こちらの器は、白いお粉をふわふわとさせたような雰囲気がお上品で素敵ですよね(まぁ、粉彩にもいろいろなタイプがあるのですが、本筋に関わらないので略します笑)

この作品で不思議なのは、中国の模様は優美なものを描いていても、どこか張りつめた緊張感があるところです。緑とピンクと水色の冷たくて明るい緊張感が、ひんやりとしていて素敵です。

一方で、日本の作品もみてみます。こちらは17世紀の京都から野々村仁清をみていきます。

まず、どことなくほわほわとやさしい色彩が癒されます。白い肌にほんのりと柔らかい山がたくさん並んでいて、べったりと濃い赤だったり、ほわほわとした青だったり、右側の山の鈍い緑だったり、ちかくの山の濁った紅葉だったりと、中間色がたくさん出てきます。

さらにもう一点、日本の金襴手をみていきます。こちらは九州の伊万里から、かなり大きめの一枚です。

このときの伊万里では、中国で明が滅んだときの混乱でヨーロッパに輸出する磁器がつくれなくなってしまったことで、かわりにヨーロッパ向けの金襴手をつくっていました。こちらはその中の一品です。

中国産の磁器のかわりとしてつくられたものなのですが、色をみていると朱色とネイビーとおだやかな金色になっていて、どことなくやさしい配色になっています(中国の磁器は、おなじ金襴手でもどこか硬質で重たい緊張感のようなものがあると思いませんか……?)

そんなわけで、同じ色彩がきれいな陶磁器といっても、とろりと馴染みのいい日本ふうの色彩と、優美で華やかなのか原色的で硬いのかわからないような中国的色彩、という違いがありそうです。

いわれてみれば、着物の柄も淡くほのかなものが多いイメージがあります(かりに濃い色が入っていても、中国的な重く濁って奇怪にぶつかり合う色になっていることはあまりない気がします)

終わりに

ここまでみてくると、漢服のうつくしさの一つには「長い袂や長い裳裾で、幾重にも人形の心棒をつつみこむようにして、濁りのある光沢と、重厚で緊張感のあるような淀んでいるような色彩だけを際立たせるところ」にあるのかもしれない、と思えてきます。

なので、漢服を着るときは、どちらかというと漢服の色彩が主役、みたいな気持ちで着ると、きっと魅力的な着こなしができると思います。さらに、漢服以外のものを混ぜるときにも、ちょっと色彩感覚が毒々しいかも……くらいにしておいたほうがおそらく似合います。

もしくは、お出かけする場所の雰囲気にあわせて、和服とあわせるときだったら、ちょっとやわらかい組み合わせにしてみたり、洋装が似合う場所にいくときだったら、漢服ふうの色彩感覚を活かして洋装のコーデを組んでみる、などです。

まぁ、これを知っていなくてもコーデをつくることはできるのですが、微妙な調整をしたり、雰囲気を少し変えたりするときに、もしかするといいのかもしれない……という思いで書いてみました。

漢服の模様や生地のうつくしさが主役になってくれる&たくさん優雅に重ね着すると魅力的にみえやすいって、上品な装いが好きだけど外見に自信がない……というわたしにとっては、このスタイルに出会えて本当に幸せだと思っています。

漢服に出会って、装うことの喜びだったり、ファッションの楽しさが何倍にも増えたので、その魅力をぜひ伝えたいという気持ちで書いたのもあります(どちらかというと、こちらがメインです笑)

あと、これ以外のスタイルは認めないとか、そういう記事ではないので、いろいろな装いを楽しんでいただけたら嬉しいです。

かなり長い記事になりましたが、お読みいただきありがとうございました。

2024/8/12追記

この記事の続編っぽいものをかいてみました。漢服とはあまり関係ない話も多いのですが、中国文化が日本に入ってくるとどのようなアレンジを施されるか、というテーマでわたしなりに思ったことをかいています。